移動だったり休憩中だったりに読んでいた太田和彦先生1の「80歳、不良老人です。」読了。

日本一の居酒屋と呼ばれる島根県の「田吾作」が1章に渡って紹介されていた。いつかいけると思うとずっといけない気がするので今年中にいってみたい。

- ふらり旅 新・居酒屋百選の影響か自分は先生と言ってしまう[↩]

移動だったり休憩中だったりに読んでいた太田和彦先生1の「80歳、不良老人です。」読了。

日本一の居酒屋と呼ばれる島根県の「田吾作」が1章に渡って紹介されていた。いつかいけると思うとずっといけない気がするので今年中にいってみたい。

昨日は体調崩しぎみだし考え事はまとまらないので散歩。

電車にも乗って。少し遠くに来た。

久しぶりに海を見た

親子

先週一度体調を崩して今週復調気味だったので油断していたのが祟ったのか再び体調を崩してしまった。今度は空咳が出てしまう。動けない訳ではないのだけど微妙なのでゆっくりして過ごす。

渋谷駅引き続き工事が永遠と行われているのをみると一体いつ終わるのだろうかと思うけど着実に進んでいく。

渋谷から新宿方面

いつもとは違う感じの本も読んでみようかと辻井啓作「片手間PR術 取材が絶えない「商店街の小さなたいやき屋」の広報戦略」読了。

東京・阿佐谷の商店街にある「たいやき ともえ庵」の店主、自ら実践してきた広報の工夫をまとめた一冊。広告費をかけず“片手間”でできるPRを積み重ねた結果、取材200件超という成果につながった。その根底にあるのは、「良い商品は自然に売れる」という幻想を捨て、本当に美味しいものを作ること以上にそれが美味しいと伝える方が難しいと語る。人は味そのものよりも、情報によって価値を感じるからだ。

メディア露出は新規顧客を呼ぶだけでなく、「流行っている感」を演出し、既存客の評価やスタッフの誇り、さらには採用力や値上げへの耐性まで高める。"広告"と違い、"広報"はお金を払わずに信頼を獲得できる点に本質的な価値がある。だからこそ、地元メディアへの働きかけ、公式サイトやブログでの情報ストック、SNSでの日常発信など、地道な情報発信が重要になる。特別な理論よりも、メディア側の視点を理解し、目に留まりやすい状態を整えること。本書は個人事業主や中小企業を運営する事業者の現場目線でできる“伝える努力”の積み重ねこそが、人気をつくる現実的な戦略であることを教えてくれる。

ハンバーグ以外も野菜が多くて美味しかった。

最近食べ物エントリーが多い。

麹ハンバーグ

朝散歩2.5Km、気温2℃で微妙に雨が降っていたのだけど気にせず歩く。

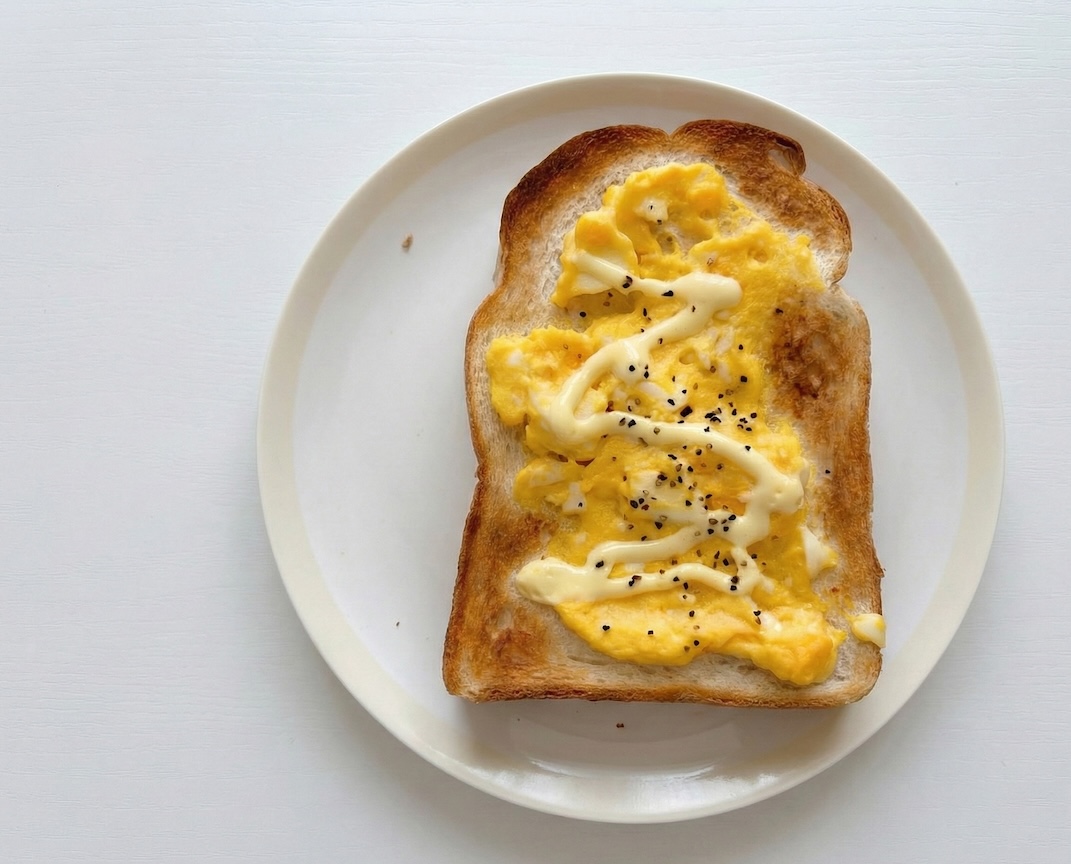

朝ごはんに食パンにスクランブルエッグ1を乗せて黒胡椒とマヨネーズをかけたものを食べたのだけどもしみじみ美味しくて幸せになる。バルミューダのトースター買ってトーストを食べるときの幸福度があがったのだけど、特に具を乗せて焼いたり、具入りの惣菜的なパンを軽く焼くと本当に美味しくなるので是非おすすめしたい。

なんか地味なんだけど美味しい

朝散歩2.4Km、月曜日なので近所の小さな神社を参拝するコース。

気温が7℃くらいで暖かい朝だった。

が、夜から小雨が降り始めた。天気予報が当たった。

終業後は飲み会へ。予定していたお店が定休日だったので予定変更して焼き鳥を食べに行く。美味しかった。

気温が18℃くらいまで上がって穏やかな天気の中、競馬場でのんびりされている方が多かった。

まるで遠足の様に人がくつろいでいた

久しぶりに体調崩した。ただ発熱したとかというレベルまではいかなかったので幸い。

午前中は散歩してみたのだけど、あんまりパッとしないので午後から横になっていた。

アルコールを控えて家にあった薬いくつか服薬して早々と休むことにする。

最近のコメント